Risu Report < NO.7 > 2003

/ 03 / 01

水環境と疾病レポート7:

肝吸虫症 (Clonorchis and Opisthorchis)

Risu

今回のレポートは、我々日本人の食文化とも関わりの深い水系疾病である肝吸虫症について取り上げる。

肝吸虫症は肝吸虫(Clonorchis

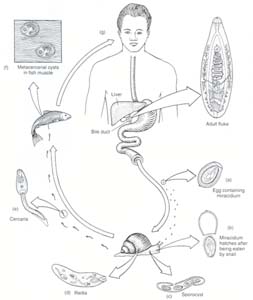

sinensisあるいはOpisthorchis felineus, O. viverrini)の被嚢幼虫(metacercaria)の経口感染によって起こる疾病で、アジアに広く分布する疾病である。これらの寄生虫は扁平で吸盤をもつ(写真1)。

写真 1

Clonorchis

sinensisは1875年に最初に発見され、日本では1877年に岡山県で見つかった。この寄生虫の生活史ほか生態についての研究は日本人寄生虫学者であるイイジマが広く貢献している。

● 生活史: 感染者の糞便と共に排出されたmiracidiumはその生活史を継続するためには水中に入らなければならない。水中に到達したmiracidiumは孵化せず、第1中間宿主である淡水産巻貝に寄生する。この貝中で発育・増殖し、cercariaとなって水中に遊出し、第2中間宿主であるコイ科の淡水魚(コイ、フナ、ワカサギなど)に侵入し、鱗片下や筋肉でmetacercariaとなる。人間にはこの寄生虫を保有している淡水魚を食べることによって感染する。(図1)

図 1

● 臨床症状:体内でmetacercariaから成長した成虫は胆管枝に寄生するため、胆汁のうっ血を起こし、浮腫、黄疸、腹水を併発する。慢性期には肝硬変を起こす。

● 分布:この疾病は日本、韓国、中国、台湾およびベトナムを中心に広く分布しているが、この地域以外にも感染が認められるのがニューヨーク在住の中国人移民間で、その流行は26%にものぼる。

metacercariaは塩や酢、冷凍、乾燥やスモークするといった調理法に耐性なので輸入した魚からも感染する恐れがある。

● 診断と治療、および予防:この疾病の診断は糞便検査により行われる。この寄生虫特有の卵が感染者の糞便中に観察される。治療薬としてはpraziquantelが有効である。予防は極めて単純で、生魚を食べない、火を通した魚を食べる、ということなのだが深く根付いた食生活を変えるのは実際には難しいとされる。とくに貧困層では魚は唯一の動物性タンパク質源であり、また、火を通すための調理器具も買えない場合が多いので、生魚を食べることになるからである。

Opisthorchis felineus, O. viverriniについてもその生活史や諸症状はClonorchis sinensisに類似している。ただしOpisthorchis

felineusはヨーロッパにも分布、O. viverriniはタイに分布する。

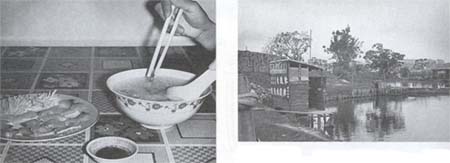

このように肝吸虫症は我々の長い食文化と関わり合った疾病といえる(写真2、3)。それゆえ長年の習慣を変えることは難しく、生魚を火で調理する、といった簡単な予防法が確立されていても感染がなくなることがない。写真3に示すような養殖場の衛生管理を改善すれば多少は感染数が減少するかもしれない。

写真2 写真3

関連リンク集・文献

〈日本語〉

http://www.amda.or.jp/contents/database/2-11/_index.html

http://www.ams.kobe-u.ac.jp/parasitology/trematoda.html

http://www.agri.pref.kanagawa.jp/suisoken/naisui/news/kisei.htm

http://jsp.tm.nagasaki-u.ac.jp/~parasite/clonorchiasis.html

〈英語〉

http://www.biosci.ohio-state.edu/~parasite/clonorchis.html

http://www.cdfound.to.it/HTML/clo1.htm

〈論文〉

● Epidemiology and control of Clonorchiasis sinensis in China

Guoqing L,

Xiaozhu H, and Kanu S. Southeast

Asian J Trop Med Public Health.

2001;32 Suppl 2:8-11.

● Helminthic food-borne infections

Bruckner,

DA. Clin Lab Med. 1999

Sep;19(3):639-60.

〈文献〉

● Foundations of Parasitology

Schmidt

Gerald D, Boston, MA Wm. C Brown 1996